Empfehlung des Monats Juli 2025 von Matthias Schramm:

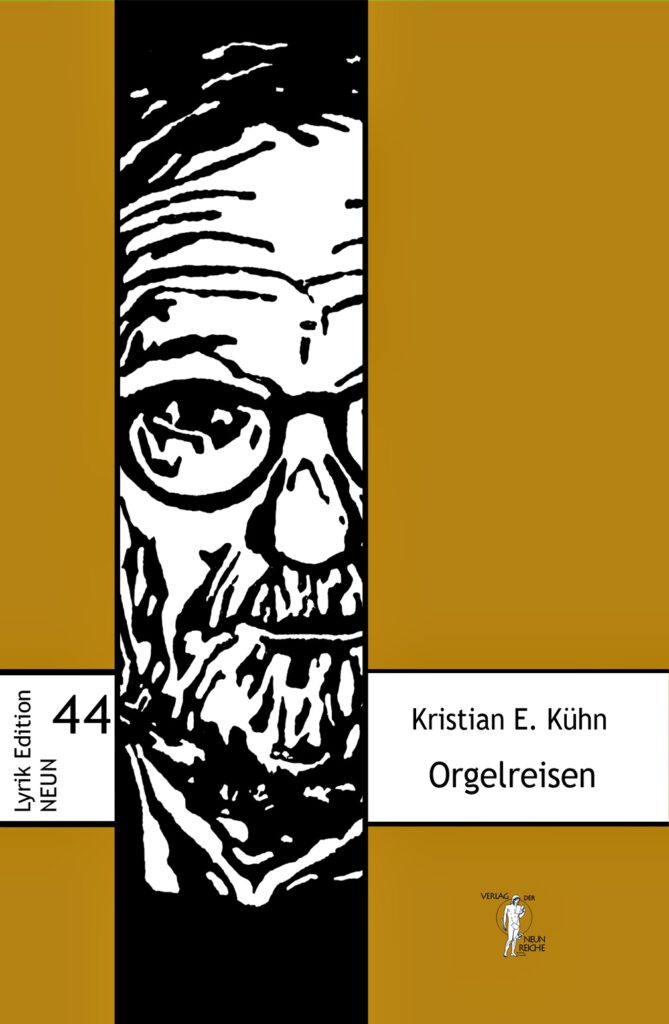

Kristian E. Kühn: Orgelreisen

„Athanasius Kircher haut in die Tasten seiner Weltenorgel, auf dass wir reisen“ – Mit diesem Auftakt setzt Kristian E. Kühn den Ton seines neuesten Bandes. Orgelreisen eröffnet das Spiel einer wundervollen Polyphonie. Kühn, 1947 geboren, in München lebend, ist Mitorganisator des Münchner Lyrikpreises und Herausgeber des bekannten Lyrik-Magazins „Signaturen“. Kühn inszeniert in Orgelreisen eine Pilgerfahrt, die sich jedoch jedem sakralen Ernst entzieht und stattdessen mit ironischer Distanz aufwartet.

Im ersten Teil, betitelt mit „Wellen“, gerät die Lyrik zu einer Art metaphysischem Seegang, bei dem Körperteile bekannter Figuren unserer Mythen ziellos treiben:

„Orpheus im Wasser / nur der Kopf“,

„Osiris im Wasser / nur das Bein“,

„Dionysos […] Nur sein Horn“.

Was zunächst wie eine symbolische Dekonstruktion klassischer Erzählungen erscheint, verweist bei genauer Betrachtung auf eine Methode, die mit Fragmenten, Splittern und Andeutungen hantiert, um sich von neuen und alten Bedeutungen frei zu machen. Im Gedicht „Wortopfer“ entfaltet sich dieses Spiel zur provokanten Collage, in der Kühn Brechts Verse

„Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern“

benutzt, ohne ihnen vordergründig Raum zu gewähren. Stattdessen hallen sie nach, tauchen auf und versinken wieder in Alltagsrealitäten – vom „Pullover, beige“ bis zur „Pendlerpauschale“.

Außerdem trumpft Kühn hier mit T.S. Eliots Zeilen aus „Vier Quartette“ („wart ohne Hoffnung“). Damit erzeugt er eine faszinierende Doppelbelichtung zweier konträrer ästhetischer Positionen: Brechts politische Klarheit, Eliots spirituelle Ambivalenz. Kühn vermischt dabei bewusst die Stimmen und schafft Irritation und Mehrstimmigkeit, die Kontrapunkten ausgesetzt ist, welche die Frage nach der Möglichkeit einer zeitgemäßen, politisch-spirituellen Sprache neu stellt.

Der zweite Zyklus „Wir“ trägt die Reflexion ins Soziale, ja fast Politische hinein. Hier steht die dreigestaltige Göttin Hekate erneut im Fokus, diesmal als zentrale Figur eines Dramas weiblicher Erfahrung, in dem Verführung, Gewalt und zyklische Wiederholung schmerzhaft verknüpft werden:

„Der Stier erzeugt einen Drachen / und der Drachen einen Stier“.

Doch Kühns Götter sprechen keine mythologische Sprache mehr, sondern ein gebrochenes Idiom, das sich in alltäglichen Kontexten wiederfindet – eine Frau, die „an Maschinen angeschlossen“ wird, „die pumpen mit digitalen Geräuschen“, wirkt hier wie eine Gegenüberstellung von Kybernetik und uraltem Ritual. Eine weitere Lesart könnte vom Loslassen handeln, vom Wiederaufgreifen und vom Zerbrechen.

In „Gewebte Rede 3: Dämon Zufall“ verweist Kühn auf Mallarmés metaphysische Würfelwürfe und T.S. Eliots „Waste Land“. Dessen Sinnsuche verkehrt sich bei Kühn jedoch in eine ironisch überhöhte Navigation durch die Unterwelt, begleitet von Teiresias, Shakespeare und Charon: „Groß das Geschrei, wenn der Kahn sinkt“. Kühns Texte spielen mit dieser ironischen Mehrdeutigkeit nicht leichtfertig, sondern bewusst kalkulierend, und verweigern sich dabei eindeutiger Poesie und Moral.

Besonders eindringlich zeigt sich dies in Kühns Bezug auf Platon, dessen politische Idee von Einheit und Vielheit als kritische Spiegelung heutiger politischer Polarisierungen dient. Kühn deutet an, wie die philosophische Substanz Platons durch zeitgenössische politische Instrumentalisierung verzerrt wurde, um Einheit zu simulieren und Vielfalt ideologisch zu zerspalten:

(„Jahrtausende Platon — wie habt ihr ihn ruiniert:

‚Kennen wir nun ein größeres Übel für den Staat

als dasjenige, welches ihn zerreißt und ihn zur Vielheit

macht anstatt zur Einheit? Oder ein größeres Gut

als das, welches ihn eng verbindet und zu einem macht?‘“)

„Die Verkündigung der Werte am Hindukusch“ treibt diese Ironie ins Gesellschaftskritische: „Nennt es nicht Demokratie, nennt es Konsumberatung!“. Kühns harsche Satire auf neoliberale Technokratie, zynische Wertemoral und konsumistische Lebensentwürfe entwickelt sich zu einer Abrechnung mit ideologischem Opportunismus. Das Gedicht schlägt jedoch nicht in einfache Polemik um, sondern bleibt durch die Unmittelbarkeit seiner Wortbilder und den Verzicht auf moralische Plattitüden präzise und nuanciert.

Im Abschlussgedicht „Rinnende Töpfe für John Keats“ erweist Kühn schließlich dem englischen Romantiker Referenz, ohne dessen Melancholie nachzuzeichnen. Vielmehr entsteht eine Dialektik von Leichtigkeit und Schwere, ein paradoxes Bild der Vereinigung von „Liebe, Lust“, das mit seltener sprachlicher Präzision sowohl Verletzlichkeit als auch Vitalität abbildet.

Das Zitat aus Keats „Ode an eine Nachtigall“ („Ein Herz tut weh, und schläfriges Erlahmen“) nicht nur als Hommage, sondern markiert zugleich eine Selbstreflexion Kühns über die Grenzen der eigenen künstlerischen Praxis. Das „schläfrige Erlahmen“ verweist auf die Gefahr der Erschöpfung durch Überfülle an intertextuellen Zitaten, Mythenfragmenten und kulturellen Verweisen. Zugleich wendet sich Kühn des Erlahmens bewusst ab, durch den vitalen, provokativen Einsatz von „ätherischem Wurf“ und „kannibalischem Schmaus“.

Die drei Teile der „Gewebten Rede“ lassen sich subtil als Fortschreibung und zugleich ironische Unterwanderung eines klassischen tragischen Modells lesen. Während in „Gewebte Rede 1“ („Fünf Zeichen sind’s gewesen, Kopf!“) das Motiv des Schicksalsmordes durch archetypische Küchenutensilien verfremdet erscheint, eröffnet „Gewebte Rede 2“ eine narrative Umkehr: Statt tragischer Katharsis steht eine technische, medizinische „Wiederbelebung“ („schließt die Atemlose an Maschinen“).

In „Gewebte Rede 3“ schließlich („Dämon Zufall“) zeigt sich der Einfluss Mallarmés und T.S. Eliots, wobei Kühn den Eliotschen Begriff des „Wurzelwerks“ geschickt gegen Mallarmés Idee des „Würfelwurfs“ spiegelt. Kühn erzeugt so ein Spannungsfeld zwischen Zufall und Schicksal, Mythos und Technik, Körperlichkeit und sprachlicher Konstruktion.

Im Gedicht „Die Brücke“ finden sich motivische Anspielungen, die eindeutig auf Nietzsches Konzept des Übermenschen („Herkules zeigt bei Paul Klee bloß einen Flügel“) verweisen. Paul Klee, der selbst stark von Nietzsches und Wagners Ideen beeinflusst war, fungiert als intertextueller Vermittler. Die Stelle „Am Horizont, da wartet seine Frau mit dem Nessoshemd“ verweist feinfühlig auf Wagners musikalisches Drama und Nietzsches Dionysos-Faszination. Die Brücke als symbolischer Ort steht zudem implizit für Nietzsches Übergang zwischen Mensch und Übermensch, zwischen Tragik und Erlösung, was Kühn hier ironisch dekonstruiert, da der Übermensch zum grotesk „hinkenden“, fast karikierenden Wesen reduziert ist.

Die wiederholte Referenz auf Athanasius Kircher – bekannter Universalgelehrter und Begründer einer barocken Hermetik – deutet auf eine tiefer liegende alchemistische Schicht in Kühns Lyrik. Der Begriff „Archaeus“ (in „Die Brücke“ ausdrücklich erwähnt) ist ein Konzept Paracelsus’ für die innere gestaltende Kraft in der Alchemie, die geistige und physische Welten verbindet. Kühns lyrisches Verfahren selbst wirkt wie ein alchemistisches Experiment: Sprache wird aufgebrochen, gelöst („solve“) und dann neu zusammengesetzt („coagula“). Dieses hermetische Motiv macht die Gedichte zu Orten eines Symbols und Transformation.

In „Danaide in Schneeweiß“ gelingt Kühn ein meisterhafter Transfer antiker Symbolik in eine zeitgenössische Alltagsszene. Die Danaiden – dazu verdammt, ewig und vergeblich Wasser zu schöpfen – werden hier aktualisiert in Form einer Frau, die sich ins Smartphone vertieft. Dies erzeugt ein modernes Bild von vergeblicher Handlung und endloser, unbewusster Tätigkeit. Der „milchlose Rand“ der „zur Ruhe gebetteten Brüste“ spiegelt subtil die Unfruchtbarkeit des ewigen Wasserschöpfens der Danaiden wider.

Immer wieder setzt Kühn bewusst moderne Technologie mit klassischen Mythologemen in Beziehung („Sprengsätze, Drohnen und dümmliche Floskeln“). Diese Verknüpfung ist wie eine doppelte Kritik: Einerseits an der Banalisierung der Technologie, andererseits an einer Sehnsucht nach Tiefe in der Mythologie, die in der digitalisierten, technisierten Welt verloren gegangen ist. Mythos und Technik erscheinen nicht als Gegensätze, sondern als paradoxe Symbiose – beide verlieren und gewinnen zugleich in dieser gegenseitigen Spiegelung.

Die Orgelreisen sind eine Klangwelt. Eine Klangwelt, die sich durch ihre komplexe Assoziationsstruktur, ihr breites Vokabular und den reflektierten Umgang mit Zitaten und Fragmenten auszeichnet. Kühn, souverän zwischen Gelehrsamkeit und sprachlicher Dynamik pendelnd, und hier und da auch provozierend, gelingt ein Band, der nicht allein nur eine lyrische Schönheit in die Himmel schießt, sondern zugleich literarisch-intellektuelle Reibungsflächen bietet. Hier schreibt einer, der um die Kräfte und Schwächen der Sprache und Bildung weiß und der beides mit einem bewussten Sinn für Ironie und Tiefenschärfe auszuspielen versteht. Ein Buch wie Orgelreisen, das fordert, verstört und dabei doch immer wieder zu beeindrucken weiß: durch das genaue Auge eines Autors, der auf einer Reise ist, ohne sich je sicher zu sein, wohin diese ihn führen wird.

Kristian E. Kühn:

Orgelreisen

Broschur, 32 S., 9,00 €

ISBN 978-3-948999-44-5

Verlag der 9 Reiche, 2025